�ŏI�X�V���@�F�@2007.8.14

���f���A�ꐔ�AGLM

p47�@�uBOX 3.1�@���f�[�^�Z�b�g�ɑ����ʐ��`���f���v

�@web�ォ��_�E�����[�h�ł���"datasheetsch03"��Trees���AHEIGHT��VOLUME�̗�݂̂�R�Ɏ�荞��ŕ��͂���B���x��lm()�ł͂Ȃ��A��ʐ��`���f���̂��߂̊�glm()��p����B���ȏ��ł����Ƃ���̕��U���͕\��W���\��lm()�̂Ƃ��Ɠ��l�ɂ��ē�����B

> dat <- excel.w(2) #Excel����f�[�^�̓ǂݍ���

Read 62 items

> HEIGHT <- dat[,1] #�f�[�^��ϐ��֑��

> VOLUME <- dat[,2]

> result.tre <- glm(VOLUME ~ HEIGHT) #��͌��ʂ�ϐ��֑��

> anova(result.tre, test="F") #���U���͕\�̍쐬

Analysis of Deviance Table

Model: gaussian, link: identity

Response: VOLUME

Terms added sequentially (first to last)

Df Deviance Resid. Df Resid. Dev F Pr(>F)

NULL 30 8106.1

HEIGHT 1 2901.2 29 5204.9 16.165 0.0003784 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> summary(result.tre) #�W���\�̍쐬

Call:

glm(formula = VOLUME ~ HEIGHT)

Deviance Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-21.274 -9.894 -2.894 12.067 29.852

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -87.1236 29.2731 -2.976 0.005835 **

HEIGHT 1.5433 0.3839 4.021 0.000378 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 179.4791)

Null deviance: 8106.1 on 30 degrees of freedom

Residual deviance: 5204.9 on 29 degrees of freedom

AIC: 252.8

Number of Fisher Scoring iterations: 2

�@���������ƁA����̉�͂͊�lm()��p�����ꍇ�Ɠ����ł���B�����A��glm()�ł͉����ϐ��i�ړI�ϐ��j�̕��z�����K���z�igaussian�j�A���z�ibinomial�j�A�|�A�\�����z�ipoisson�j�A�t���K���z�iinverse.gaussian�j�A�K���}���z�iGamma�j�A�����ϐ��̕��z���n�b�L�����Ȃ��Ƃ��ɗp����[���ޓx���f���iquasi�j�̂����ꂩ���w��ł���_�ňقȂ�B�Ȃ��A���K���z�̏ꍇ�͏ȗ����Ă��\��Ȃ��B

�@���ꂩ��A�o�͌��ʂ̉��̕���AIC�Ƃ����l�����邪�A����̓��f���̓��Ă͂܂�̗ǂ���]�����邽�߂̂��̂ŁA���̒l�͏������قǂ悢���f���ł���Ɣ��f�ł���B���������āA����̃��f���͂��܂�ǂ����̂Ƃ͂����Ȃ��B

�@�܂��A�ȉ��̂悤�ɂ���lm()��p�����Ƃ��Ɠ����`���̕��U���͕\���쐬���邱�Ƃ��ł���B

> fm <- aov(result.tre)

> summary(fm)

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

HEIGHT 1 2901.2 2901.2 16.165 0.0003784 ***

Residuals 29 5204.9 179.5

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

p48�@�uBOX 3.2�@�엿�f�[�^�Z�b�g�ɑ����ʐ��`���f���v

> dat <- excel.w(2)

Read 60 items

> FERTIL <- as.factor(dat[,1]) #�J�e�S���J���^�Ƃ��đ��

> YIELD <- c(dat[,2])

> result.fer <- glm(YIELD ~ FERTIL)

> summary(aov(result.fer)) #���U���͕\�̍쐬

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

FERTIL 2 10.8227 5.4114 5.7024 0.008594 **

Residuals 27 25.6221 0.9490

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> summary(result.fer)

Call:

glm(formula = YIELD ~ FERTIL)

Deviance Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-1.3750 -0.6715 -0.0720 0.1740 2.5130

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 5.4450 0.3081 17.676 2.28e-16 ***

FERTIL2 -1.4460 0.4357 -3.319 0.00259 **

FERTIL3 -0.9580 0.4357 -2.199 0.03663 *

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.9489685)

Null deviance: 36.445 on 29 degrees of freedom

Residual deviance: 25.622 on 27 degrees of freedom

AIC: 88.404

Number of Fisher Scoring iterations: 2

�@���āA�����ŋ��ȏ��̉���������⑫���Ă������Bp49�̏㔼���ɕ\3.3����ѕ\3.4�ɂ��Ẳ��������Ă��邪�A����͗v����ɂǂ��������ƂȂ̂���R�Ŏ����Ă݂悤�B

�@�܂�����ꂽ��A���͎��̂悤�ɂȂ����B

![]() �@�E�E�E�@��1

�@�E�E�E�@��1

�@���̎��͔엿1�iFERTIL1�j����ɂǂ̒��x�A���̔엿�̌��ʂ����邩�ǂ����������Ă���̂ł���B������A����̏ꍇ�͔엿1��0�Ƃ��āA�엿2��-1.4460�����엿1�������ʂ��Ⴂ�Ƃ������ƂɂȂ�B���l�ɔ엿3��-0.9580�����엿1�ɔ�ׂČ��ʂ��Ⴂ�Ƃ������Ƃ�������B

�@�������A���ȏ��iMinitab�j�ł͊��엿3�Ƃ��Čv�Z���Ă���̂ōŏI�I�ɓ���ꂽ���ʂ�R�Ƃ͈قȂ�B���Ȃ킿�A

![]() �@�E�E�E�@��2

�@�E�E�E�@��2

�Ƃ������������Ă��邪�A���̗��҂͎��̌W���͈قȂ��Ă��Ă��A���ʂƂ��ē������Ƃ������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ��ڂ�����������O�ɁA�\3.4�ɂ��Ẳ���ɂ��ĕ⑫���Ă������B

�@���ɕ����肫�������Ƃł͂��邪�A�ϐ�FERTIL�̓J�e�S���J���^�̃f�[�^�ł���A�\�t�g�E�F�A�̒��ł̓_�~�[�ϐ��Ƃ��Ĉ����Ă���i�v�Z���Ă���j�B���̂��߁AFERTIL1��FERTIL2��FERTIL3��0��1�̒l�����Ƃ炸�A�ǂꂩ1��1�ł���ꍇ�A���̑��̕ϐ��͑S��0�ɂȂ�B

�@�Ⴆ�A��1�ɂ����āAFERTIL2=1�̏ꍇ�A���̕ϐ��ł���FERTIL3��0�ƂȂ�B

YIELD = 5.4450 - 1.4460 * 1 - 0.9580 * 0 = 3.999

�@���x��FERTIL3=1�̏ꍇ���l���Ă݂�ƁA���̕ϐ��ł���FERTIL2��0�ł��邩��A���̂悤�ɂȂ�B

YIELD = 5.4450 - 1.4460 * 0 - 0.9580 * 1 = 4.487

�@����ɁAFERTIL1=1�̂Ƃ��͂ǂ��Ȃ邩�Ƃ����ƁA���̕ϐ�FERTIL2, 3��0�ƂȂ邩��A���̂悤�ɂȂ�B

YIELD = 5.4450 - 1.4460 * 0 - 0.9580 * 0 = 5.4450

�@�����̐��l�́A���͊e�Q�̕��ϒl�ł���B

| FERTIL1 = 1�̂Ƃ� | YIELD = 5.4450�@�i����͔엿1�̕��ϒl�j |

| FERTIL2 = 1�̂Ƃ� | YIELD = 3.999�@�i����͔엿2�̕��ϒl�j |

| FERTIL3 = 1�̂Ƃ� | YIELD = 4.487�@�i����͔엿3�̕��ϒl�j |

�@���̂悤�Ȋϓ_�Ŏ�1�Ǝ�2���ׂĂ݂�ƁA���҂��������̂ł��邱�Ƃ������ł��悤�B

#��1�̏ꍇ > f <- function(FERTIL2, FERTIL3) 5.4450 - 1.4460*FERTIL2 - 0.9580*FERTIL3 > f(0,0) #FERTIL1 = 1, FERTIL2 = 0, FERTIL3 = 0 [1] 5.445 > f(1,0) #FERTIL1 = 0, FERTIL2 = 1, FERTIL3 = 0 [1] 3.999 > f(0,1) #FERTIL1 = 0, FERTIL2 = 0, FERTIL3 = 1 [1] 4.487 #��2�̏ꍇ > f2 <- function(FERTIL1, FERTIL2) 4.4870 + 0.9579*FERTIL1 - 0.4880*FERTIL2 > f2(1,0) #FERTIL1 = 1, FER2 = 0, FER3 = 0 [1] 5.4449 > f2(0,1) #FERTIL1 = 0, FER2 = 1, FER3 = 0 [1] 3.999 > f2(0,0) #FERTIL1 = 0, FER2 = 0, FER3 = 1 [1] 4.487

�@����web�T�C�g���ɂ�����Ɋ֘A�������e�̃y�[�W������̂ŎQ�Ƃ��Ă��炢�����B

[1] ���ʉ��T�ނ̓_�~�[�ϐ���������A���͂Ɠ����ł���Ƃ�������y�[�W

[2] ���U���͉͂�A���͂Ƃ��ĕ��͂ł���Ƃ�������y�[�W

[3] t����͉�A���͂Ƃ��ĕ��͂ł���Ƃ�������y�[�W

p50�@�uBOX 3.3�@�f�[�^�Z�b�g������v

�@�����ł�R�ɂ����s��������B�菇�Ƃ��ẮA�܂�

Y = K3 + K1 * DUM1 + K2 * DUM2 + K4 * error

����Y(DUM1, DUM2)�Ƃ��Ē�`����B

Y <- function(DUM1, DUM2) 12.2 + 5.0*DUM1 + -2.5*DUM2 + 1.5*rnorm(1)

�@�܂�A��Y�̈�����DUM1=1, DUM2=0�Ǝw�肳�ꂽ�ꍇ��group1�̃f�[�^��1���������BDUM1=0, DUM2 =1�Ƃ����group2�̃f�[�^��1��������A�����Ƃ�0�Ƃ����group3�̃f�[�^��1���������Ƃ����킯�ł���B

�@���ɔC�ӂ̐��̃f�[�^�������邽�߂̊�DS(group1, group2, group3)���`����B

DS <- function(g1, g2, g3){

group1.dat <- c()

for(i in 1:g1) group1.dat[i] <- Y(1, 0)

group2.dat <- c()

for(i in 1:g2) group2.dat[i] <- Y(0, 1)

group3.dat <- c()

for(i in 1:g3) group3.dat[i] <- Y(0, 0)

dat <- cbind(group1.dat, group2.dat, group3.dat)

dat

}

�@�Ⴆ�A�ȉ��̂悤�Ɉ������w�肵���ꍇ�A�e�O���[�v10�̃f�[�^�����������B

> myData <- DS(10,10,10)

> myData

group1.dat group2.dat group3.dat

[1,] 18.24881 11.216955 14.194820

[2,] 15.10206 9.934522 12.376224

[3,] 15.73394 11.153262 11.102854

[4,] 15.95902 10.090320 13.944442

[5,] 13.10929 9.508876 9.806116

[6,] 15.93356 11.427215 11.782779

[7,] 16.73333 7.446832 13.716463

[8,] 16.27401 13.212243 10.490076

[9,] 17.46408 8.001784 12.735103

[10,] 18.28915 9.942723 11.855761

�@���̂悤�Ƀf�[�^���쐬���邱�Ƃ��ł�����A���Ƃ͍��܂łǂ����glm()���g�p���ĉ�͂���悢�B����ɂ���ē����镪�U���͕\�ƌW���\�̐��l�����ȏ��ƈقȂ�̂́A�O�q�����悤�ɁAR�ł͊�ƂȂ�ϐ��i�_�~�[�ϐ��j��group1�Ƃ��Ă��邽�߂ł���B

�@���Ȃ݂ɁA�����̃f�[�^�͋[�������ɂ���č쐬���ꂽ���̂Ȃ̂ŁA1��1��쐬�����f�[�^���قȂ�͓̂��R�ł���A���̃y�[�W�̒ʂ��R�Ńf�[�^���쐬���Ă��A���̃y�[�W�Ŏ����Ă���f�[�^�Ƃ͈قȂ�B�����狳�ȏ��Ɠ������ʂ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����Ƃ��A���ɋ߂��l�邱�Ƃ͂ł���B

> dat <- c(myData)

> group<- as.factor(rep(c(1,2,3), c(10,10,10)))

> result <- glm(dat ~ group)

> summary(aov(result))

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

group 2 192.709 96.354 38.926 1.111e-08 ***

Residuals 27 66.833 2.475

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> summary(result)

Call:

glm(formula = dat ~ group)

Deviance Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-3.1754 -0.6511 -0.1770 1.1404 3.0188

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 16.2847 0.4975 32.732 < 2e-16 ***

group2 -6.0913 0.7036 -8.657 2.85e-09 ***

group3 -4.0843 0.7036 -5.805 3.54e-06 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 2.475306)

Null deviance: 259.542 on 29 degrees of freedom

Residual deviance: 66.833 on 27 degrees of freedom

AIC: 117.17

Number of Fisher Scoring iterations: 2

�@BOX 3.2�̉�͗�Ɠ����悤�ɋ��ȏ��iMinitab�j��R�̌��ʂ��ׂĂ݂悤�B

> kyo <- function(group1, group2) 12.1169 + 4.8073*group1 - 2.6145*group2 > kyo(1,0) [1] 16.9242 > kyo(0,1) [1] 9.5024 > kyo(0,0) [1] 12.1169 > R <- function(group2, group3) 16.2847 - 6.0913*group2 - 4.0843*group3 > R(0,0) [1] 16.2847 > R(1,0) [1] 10.1934 > R(0,1) [1] 12.2004

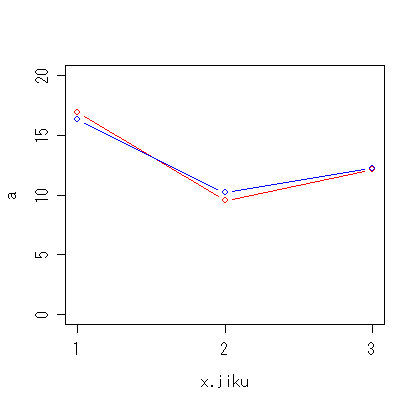

�@���ہA���ȏ��̎���R�ɂ���ē���ꂽ���ɂ�蓾����e�Q�̕��ϒl�̍��̐�Βl���݂Ă݂�ƁA�قƂ�Ǎ����Ȃ����Ƃ������邾�낤�B����͐}�ɂ��Ă݂�Ε�����₷���i�Ԃ��܂�������ȏ��̂��́A���܂����R�̂��́j�B

> a <- c(16.9242, 9.5024, 12.1169) #���ȏ��̏ꍇ > b <- c(16.2847, 10.1934, 12.2004) #R�ł�����ꍇ > abs(a-b) [1] 0.6395 0.6910 0.0835 #�}��`�� > x.jiku <- 1:3 #�����̒l > plot(x.jiku, a, ylim=c(0,20), xaxt="n", type="b", col="red") > axis(1, at=1:3) > points(x.jiku, b, type="b", col="blue")

|

p51�@�uBOX 3.4�@����ɂ��ꐔ�̕����v

�@�����ł���Ă��邱�Ƃ́A�v����ɐ^�̒l�i�ꐔ�j�������Ō��߂āA��������Ƃɋ[���f�[�^�����o���B�����āA���̃f�[�^����͂������ʂƂ��ē����鐄��l���A�ŏ��ɐݒ肵���ꐔ�Ƃǂ�قLj�v���邩�Ƃ����R���s���[�^�V�~�����[�V���������Ă݂�Ƃ������Ƃł���B

�@���̂��߂ɂ͏�Œ�`����Y(DUM1, DUM2)�Ƃ������̂ق��ɁADS�������ς���DS2�ADS2.repeat��V���ɒ�`����B

#��DS2�̒�`

DS2 <- function(g1, g2, g3){

group1.dat <- c()

for(i in 1:g1) group1.dat[i] <- Y(1, 0)

group2.dat <- c()

for(i in 1:g2) group2.dat[i] <- Y(0, 1)

group3.dat <- c()

for(i in 1:g3) group3.dat[i] <- Y(0, 0)

dat <- c(group1.dat, group2.dat, group3.dat)

group <- as.factor(rep(c(1, 2, 3), c(g1, g2, g3)))

res <- cbind(dat, group)

res

}

#��DS2.repeat�̒�`

DS2.repeat <- function(n, vec){

mu <- c()

for(i in 1:n){

dat <- DS2(vec[1], vec[2], vec[3])

Y <- c(dat[,1])

X <- as.factor(dat[,2])

result <- glm(Y ~ X)

intercept <- result$coefficients[1]

x2 <- result$coefficients[2]

x3 <- result$coefficients[3]

func <- function(X2, X3) intercept + x2*X2 + x3*X3

mu[i] <- func(0, 1)

mu

}

}

�@�����̊��̓��e�͗����ł��Ȃ��Ă��悢���A�ǂ̂悤�Ȋ��ł��邩�͒m���Ă����K�v������BDS2�͕Ԃ���錋�ʂ������Ⴄ�����ŁA��{�I�ɂ�DS�Ɠ������̂ƍl����悢�BDS2.repeat�͎������J��Ԃ���n�Ŏw�肵�A�e�Q�̃f�[�^����vec�Ŏw�肷��B�Ⴆ�A�e�Q�̃f�[�^��5�ŁA���̉�͂�10��s���ꍇ��n=10, vec=c(5, 5, 5)�Ǝw�肷��B����ƁA�ŏI�I�ɂ͕ꐔ��=12.2�𐄒肵���l��10������킯�ł���B

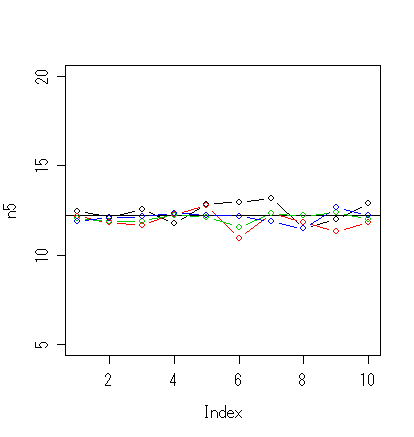

�@���ȏ��Ɠ������Ƃ��J��Ԃ��̂��܂�Ȃ��̂ŁA�����ł͏����H�v���āA�e�Q�̃f�[�^����������ɂ��������āA�ǂ�قǕꐔ�ւƐ���l���߂Â��̂���܂���O���t�ŕ\�����Ă݂�B

> n5 <- DS2.repeat(10, c(5,5,5)) #�e�Q�̃f�[�^����5�̏ꍇ > plot(n5, type="b", ylim=c(5,20)) #n=5�̂Ƃ��̃f�[�^���v���b�g > abline(h=12.2) #�ꐔ��=12.2�̃��C�������� > n10 <- DS2.repeat(10, c(10,10,10)) #�e�Q�̃f�[�^����10 > x.jiku <- 1:10 #x���̒l > points(x.jiku, n10, type="b", col=2) #n=10�̂Ƃ��̃f�[�^���v���b�g > n20 <- DS2.repeat(10, c(20,20,20)) > points(x.jiku, n20, type="b", col=3) > n40 <- DS2.repeat(10, c(40,40,40)) > points(x.jiku, n40, type="b", col=4)

|

p52�@���K���

��W�c�̂��ϓ��͉�͂ɂǂ̂悤�ȉe���������炷��

�@����͒P��

> Y <- function(DUM1, DUM2) 12.2 + 5.0*DUM1 + -2.5*DUM2 + 1.5*rnorm(1)

�ƒ�`�������ɂ����āAK4 = 1.5�̕�����2, 4, 6, 8, 16�ƕύX���Ē�`���Ȃ����Ă���A�O�������̂Ɠ����悤�ɂ���悢�����ł���B

�@�Ⴆ�AK4 = 2�̏ꍇ���ȉ��Ɏ����B

#��Y���`���Ȃ��� > Y <- function(DUM1, DUM2) 12.2 + 5.0*DUM1 + -2.5*DUM2 + 2*rnorm(1) > vec <- c(10, 10, 10) > sig2 <- DS2.repeat(10, vec) #�e�Q�̃f�[�^��10�A������10 > sig2.sa <- abs(sig2 - 12.2) #�ꐔmu�Ƃ̍� > sig2.sa [1] 0.06974111 0.16662609 0.73873711 0.57698105 0.65905538 1.55222552 [7] 0.47226118 0.71881154 0.64416591 0.47092143

�@���l�ɂ���K4 = 4, 8, 16�̏ꍇ���s���B

> Y <- function(DUM1, DUM2) 12.2 + 5.0*DUM1 + -2.5*DUM2 + 4*rnorm(1)

> sig4 <- DS2.repeat(10, vec)

> sig4.sa <- abs(sig4 - 12.2)

> Y <- function(DUM1, DUM2) 12.2 + 5.0*DUM1 + -2.5*DUM2 + 8*rnorm(1)

> sig8 <- DS2.repeat(10, vec)

> sig8.sa <- abs(sig8 - 12.2)

> Y <- function(DUM1, DUM2) 12.2 + 5.0*DUM1 + -2.5*DUM2 + 16*rnorm(1)

> sig16 <- DS2.repeat(10, vec)

> sig16.sa <- abs(sig16 - 12.2)

> sig.dat <- cbind(sig2.sa, sig4.sa, sig8.sa, sig16.sa)

> sig.dat

sig2.sa sig4.sa sig8.sa sig16.sa

[1,] 0.06974111 0.5300125 3.6191772 2.383226

[2,] 0.16662609 0.8747844 0.8173634 12.858148

[3,] 0.73873711 0.1803338 1.0435363 6.100796

[4,] 0.57698105 0.4956233 1.1771887 8.146036

[5,] 0.65905538 0.1991413 2.6654236 4.267054

[6,] 1.55222552 3.0735626 1.7485692 1.480965

[7,] 0.47226118 0.1646721 0.4989577 2.609379

[8,] 0.71881154 0.9679702 1.1464112 3.008222

[9,] 0.64416591 0.8652119 1.9769265 7.060064

[10,] 0.47092143 1.5253496 4.7152296 3.055320

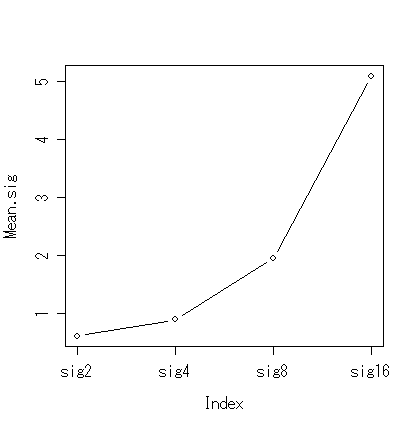

> Mean.sig <- apply(sig.dat, 2, mean) #�ꐔ�Ƃ̍��̕���

> Mean.sig

sig2.sa sig4.sa sig8.sa sig16.sa

0.6069526 0.8876662 1.9408783 5.0969212

#�ꐔ�Ƃ̍��̕��ς��v���b�g����

> plot(Mean.sig, type="b", xaxt="n")

> axis(1, label=c("sig2", "sig4", "sig8", "sig16"), at=c(1,2,3,4))

|

�@��̐}�́A�Ђ̒l���Ƃ̐���l�̕��ϒl�ƕꐔ�Ƃ̍����v���b�g�������̂ł���B���̂悤�ɂ��Ă݂�ƁA�덷�̕W�����i�Ёj���傫���Ȃ�قǁA�ꐔ�Ƃ̍����J���Ă����̂��Ƃ������Ƃ��悭������B���̍l�@�͋��ȏ��̉Ƃ͈قȂ���̂ł��邪�A�V�~�����[�V�������ʂ��ǂ̂悤�ɉ��߂��邩�������ōl����̂����v�w�̑�햡�ł���B