家計簿を分析してみよう

統計学とかデータ分析などという言葉を使うと専門的な感じがして取っ付きにくいでしょう。しかし,データ分析などというものは日常的に得られるデータを見つめるだけでも十分にできるのです。もしろん,より高度な分析を試みようとするのであれば,それなりに数学的な知識も必要となってきますが,ここでは統計学を勉強したことのない人でも家計簿といった日常的なデータを分析できるように簡単な方法を紹介します。

使用するデータは私の実際の家計簿です。もちろん,家計簿をつけている人はそれを使いってもらうことになります。

|

〜2005年の家計簿〜

手順1 グラフで表現してみる その1

これは統計学の中でも基本中の基本です。グラフで表現することによって,ただの数字の羅列に見通しをつけることができます。また,グラフからでもかなりの分析ができます。

この程度のグラフであればMS社のExcelでも簡単に作成することが可能です。実際には雑費と食費以外にも公共料金や生活必需品などにもお金を費やしていますが,家計を大きく左右しているのは雑費と食費なので,今回はこのようにしました。

私の場合,以下のような分類をしています。

食費 - 生活必需品(洗剤,蛍光灯,コインランドリーなど) - 雑費(書籍,服など) - 公共料金(電気,水道,通信料など)

上の図において青い折れ線が月支出,赤い折れ線が雑費と食費を合わせたものなのですが,この2つの折れ線を見比べても月支出のほとんどが雑費と食費で占めていることがわかります。また,全体として食費よりも雑費の方がはるかに高くなっているので,雑費を節約することによって月支出を減らすこともできそうです。

手順2 グラフで表現する その2

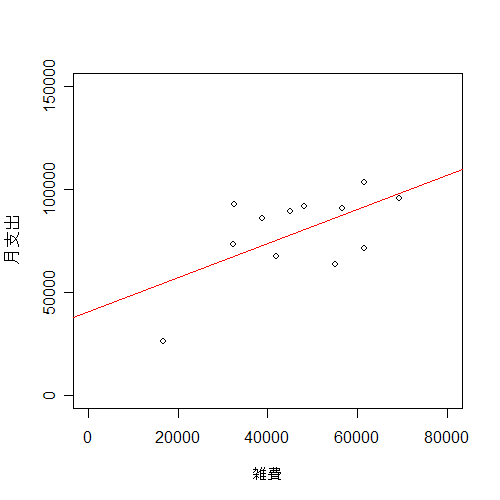

さて,雑費と月支出との関係を考えてみましょう。この場合は散布図(相関図)を用いてみると分かり易いです。

上の散布図はRという無料の統計ソフトを使用して描いたものですが,赤いラインに注目してください。これは回帰直線と呼ばれているもので,この直線はy=0.8x+40000という式で表せます。yは月支出でxは雑費なので,例えば1ヶ月に使った雑費が30000円だとすると,

y=0.8*30000+40000=64000

となります。つまり着きに30000円使うとその月の支出は64000になるだろうということが予測できるのです。ですから,月の支出を80000円以下に控えたいのであれば雑費を50000円以上使わないようにすれば良いわけです(y=0.8*50000+40000=80000なので)。とはいっても,実際には雑費以外の支出もあるわけですから,あくまでも目安として判断するべきですね。

ではこの回帰直線とかいうやつはどうやって求めればいいんだ!?という人のためにRの操作方法を簡単に紹介しておきましょう。・・・といったものの,Rを使ったことのない人に1からココで教えるのは無理ですので,やってみたい人はRのページなど見てください。別にExcelでもできますしね。

> dat1

月支出 雑費 食費

[1,] 90527 56582 14121

[2,] 63836 54934 5923

[3,] 71505 61505 0

[4,] 89506 44896 25377

[5,] 103281 61513 18688

[6,] 86070 38873 19360

[7,] 91765 48172 28521

[8,] 26078 16681 6490

[9,] 95509 69249 7169

[10,] 92908 32477 24085

[11,] 73417 32334 26497

[12,] 67609 41920 21679

> plot(dat1[,2],dat1[,1],ylim=c(0,150000),xlim=c(0,80000),xlab="雑費",ylab="月支出")

> z<-lsfit(dat1[,2],dat1[,1])

> abline(z,col="red")

> print(z)

$coefficients #Interceptが切片,Xが係数ですね

Intercept X

4.074028e+04 8.282916e-01

2006年はちょっと疲れたので気が向いたときにでも。。。