売り上げの少ない売場を再計画する -実験計画法と回帰分析の応用-

問題発生!!

アーシェ社のβ店舗内には1)食料品売場, 2)薬売場, 3)雑貨売場, 4)衣料品売場が設置されている。このうち衣料品売場のみが毎月,売上額が伸びずに赤字状態である。そこでβ店の店長は何とかして衣料品売場での売り上げを上げたいが,いったいどうすればよいのだろうか。。。

今回のミッション

衣料品売場の問題点を改善し,売り上げを他の売場と同等以上にまで伸ばすことを考える。

考え方として

まず始めに衣料品売場の売り上げを伸ばすための要因を考えてみます。例えば

というような3つの要因が売り上げに影響しているのかもしれません。もしこのような要因が売り上げに影響しているのであれば,このいずれかを改善すれば当初の目的が達成されることになります。そこで,それぞれの要因の水準をもう少し細かく設定してみましょう。

さて,以上の条件をいろいろと変化させながら実験的に売場の改造を繰り返してデータを得ることができたとしましょう(表1 ただしこのデータは実験計画法で得られるものとは異なる)。しかし,この程度の実験なら誰にでも可能といえば可能です。問題なのは「一見しただけでは何も分からないこのデータをどう分析するか」ということです。

| 売り上げ | 商品の配置 | 値下げ | 宣伝 |

| 210000 | A | 有 | 無 |

| 178000 | A | 無 | 無 |

| 235000 | B | 無 | 有 |

| 180000 | C | 無 | 無 |

| 238000 | B | 有 | 有 |

| 200000 | B | 無 | 有 |

| 224000 | A | 有 | 有 |

| 199000 | B | 有 | 無 |

| 200000 | C | 無 | 有 |

| 168000 | A | 無 | 無 |

| 187000 | A | 無 | 有 |

| 173000 | A | 有 | 無 |

| 160000 | C | 無 | 無 |

| 245000 | C | 有 | 有 |

| 199000 | B | 有 | 無 |

| 172000 | A | 無 | 無 |

ダミー変数を用いた回帰分析を応用すればよい

まずは表1のデータをダミー変数に置き換えます(表2)。

| 商品の配置 | 値下げ | 宣伝 | |||||

| 売り上げ(円) | A | B | C | 有 | 無 | 有 | 無 |

| 210000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 178000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 235000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 180000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 238000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 200000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 224000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 199000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 200000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 168000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 187000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 173000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 160000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 245000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 199000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 172000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

次に分析するときは各要因のいずれかの水準(つまりダミー変数)を1つだけ取り除きます(表3)。これは要するに,取り除いたダミー変数をの係数を0とするということであり,これはすなわち取り除いたダミー変数を基準に考えるということです。今回はタイプAの配置と値下げ無し,宣伝無しの水準を取り除きました。

| 売り上げ | B | C | (値下げ)有 | (宣伝)有 |

| 210000 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 235000 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 180000 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 238000 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 200000 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 224000 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 199000 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 200000 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 187000 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 173000 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 160000 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 245000 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 199000 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rでの実行

> dat

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]

[1,] 210000 0 0 1 0

[2,] 178000 0 0 0 0

[3,] 235000 1 0 0 1

[4,] 180000 0 1 0 0

[5,] 238000 1 0 1 1

[6,] 200000 1 0 0 1

[7,] 224000 0 0 1 1

[8,] 199000 1 0 1 0

[9,] 200000 0 1 0 1

[10,] 168000 0 0 0 0

[11,] 187000 0 0 0 1

[12,] 173000 0 0 1 0

[13,] 160000 0 1 0 0

[14,] 245000 0 1 1 1

[15,] 199000 1 0 1 0

[16,] 172000 0 0 0 0

> result <- lm(dat[,1] ~ dat[,2] + dat[,3] + dat[,4] + dat[,5])

> summary(result)

Call:

lm(formula = dat[, 1] ~ dat[, 2] + dat[, 3] + dat[, 4] + dat[,

5])

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-19120.6 -8347.1 -919.8 8000.8 22336.9

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 166961 6567 25.426 4.02e-11 ***

dat[, 2] 11805 8653 1.364 0.199743

dat[, 3] 6051 9032 0.670 0.516709

dat[, 4] 25159 7345 3.425 0.005671 **

dat[, 5] 33897 7381 4.592 0.000775 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 14050 on 11 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.7932, Adjusted R-squared: 0.718

F-statistic: 10.55 on 4 and 11 DF, p-value: 0.0009216

ここで偏回帰係数のp値が(一応の目安として)0.15以下でないものは取り除いてから再び分析します。簡単にいうと,p値が0.15以下でないものは「この偏回帰係数は使い物にならない」ということです(これは予測に使えないということ)。詳しくはこちらを参照。

それで,今回の場合はdat[ , 2]とdat[ , 3](つまりは配置Bと配置C)のp値が0.15以下でないわけですから,この2つの変数を取り除いて分析し直すことになります。

Rでの実行

> result2 <- lm(dat[,1] ~ dat[,4] + dat[,5])

> summary(result2)

Call:

lm(formula = dat[, 1] ~ dat[, 4] + dat[, 5])

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-23827 -7699 1917 8161 27923

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 170339 5617 30.327 1.89e-13 ***

dat[, 4] 26488 7049 3.758 0.002392 **

dat[, 5] 36738 7049 5.212 0.000168 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 13990 on 13 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.7578, Adjusted R-squared: 0.7205

F-statistic: 20.34 on 2 and 13 DF, p-value: 9.937e-05

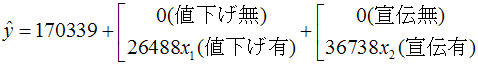

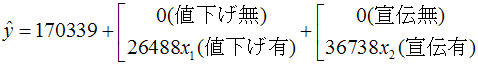

最終的に得られた回帰式(モデル式)は

です。これは「値下げ無」を基準として(0として)考えているわけですから,値下げをしない時よりも26488円だけ売上額が上がるということを意味しています。同様に宣伝をした場合も36738円だけ売上額が上がるといえるわけです。

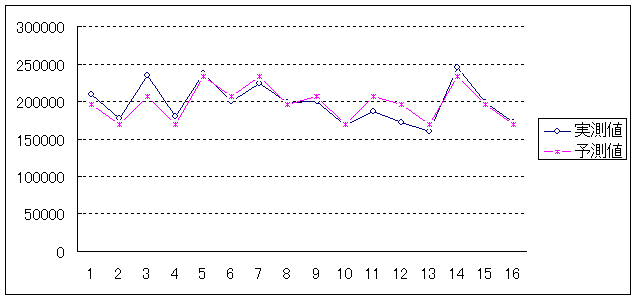

実際にこのモデル式がどれほど売上額を予測できているかは以下の図をみれば分かります。

今回の結果を考慮すると

売り上げに影響していると考えた要因の1つであった「商品の配置」はそれほど関係していなかったようであります。また値下げをすれば売り上げが上がるのは容易に予想できるので,それほど驚くべき結果でもありません。むしろ,チラシによる宣伝が値下げよりも効果的であることに注目すべきでしょう。

こういった結果から,「チラシによる宣伝効果が認められたのであれば,どのような種類のチラシであればより効果的なのか」という次のステップに進むことができるのです。

質的なデータをいかにうまく扱うかが重要ということを覚えておくといいですねぇ〜。ちなみに,質的データの扱い方というのは,まさに心理学の分野であるのですが,この分野の研究をしている人は日本にはあまりいないというのが残念です(~_~)